GPT-4.5の進化と社会の変化

AIで仕事がなくなる論は間違い

GPT-4.5が登場して、また「AIが仕事を奪う」って話が出てくると思うんですけど、ぶっちゃけそんなことにはならないんですよね。要は、AIができるのは「効率化」なんですよ。例えば、文章を要約するとか、プログラムのコードを書くとか、カスタマーサポートの対応をするとか。そういう単純作業が速くなるだけで、人間が完全に不要になるわけじゃないんですよね。 例えば、AIで記事を作れるようになったとしても、面白いネタを考えるのは結局人間なんですよ。政治家の失言をどう面白くいじるか、話題になるタイトルをどうつけるか。そこはAIにはできない部分なので、結局「AIをどう使うか」っていうスキルが重要になってくるんですよね。

AIを使いこなせる人とそうでない人の格差

AIが普及すればするほど、「使いこなせる人」と「そうでない人」の差がどんどん広がるんですよね。例えば、今までエクセルも触ったことがない人が、急にAIを使って業務効率化しようとしても無理じゃないですか。逆に、普段からプログラムを書いてる人は、AIを補助ツールとして活用して、さらに生産性を上げられるんですよ。 で、こういう「AIを活用するスキル」って、学校で教えてくれないんですよね。日本の教育って、いまだに黒板に板書して、ノートに写させるみたいなやり方をしてるじゃないですか。でも、そういうやり方だと、結局「覚えること」に重点が置かれちゃうんですよね。でも、これからの時代は「覚える」より「調べて活用する」が大事になってくるんですよ。

新しい仕事と失われる仕事

単純作業の仕事はどんどん減る

AIが進化すると、なくなる仕事ってのは確かにあるんですよね。例えば、コールセンターのオペレーターとか、データ入力の仕事とか。そういう「決まったことを繰り返す」仕事は、GPT-4.5みたいなAIの得意分野なので、どんどん自動化されるんですよ。 実際に、海外ではカスタマーサポートの仕事がAIに置き換わりつつあるんですよね。例えば、銀行の問い合わせ対応とかは、すでにAIがかなりの部分を担当してるんですよ。で、こういう仕事をしてる人たちは、これからどうすればいいのかって話になるんですけど、「新しい仕事を覚えるしかない」っていうのが現実なんですよね。

AIと共存する新しい仕事

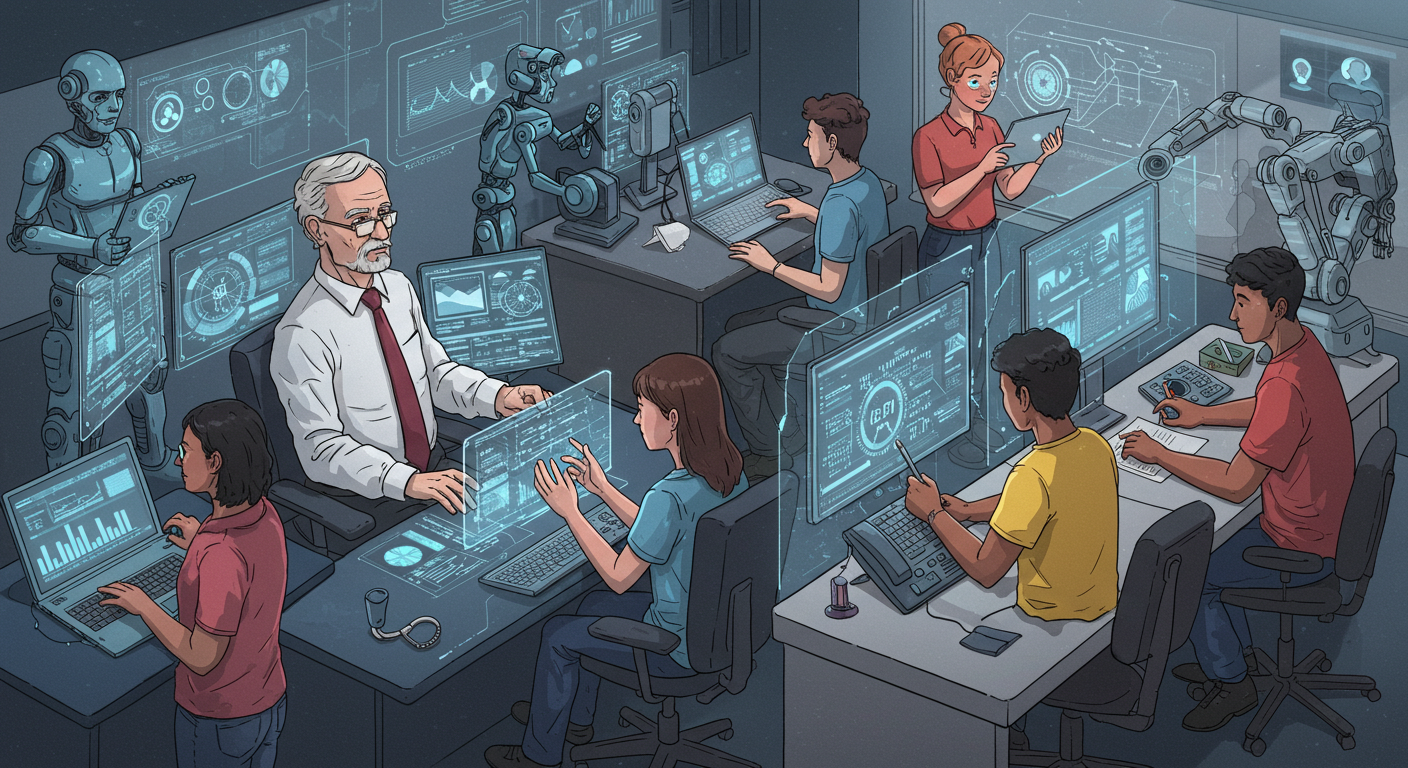

一方で、AIが進化することで、新しい仕事も生まれるんですよね。例えば、「AIを使いこなす専門家」っていうのは、今後需要が増えると思うんですよ。AIが出した答えが正しいかどうかを判断する仕事とか、AIを使ってデータを分析する仕事とか。そういう「AIの手助けを受けつつ、人間の判断が必要な仕事」ってのは、逆に増えていくんですよね。 あと、クリエイティブな仕事もAIの進化で変わってくるんですよ。例えば、YouTubeの動画編集とかも、今はAIが自動でカット編集をやってくれるんですよね。でも、どこで効果音を入れるかとか、どの場面を強調するかっていうのは、人間が判断しないといけないんですよ。だから、AIを補助ツールとして活用できる人は、どんどん有利になっていくんですよね。

教育と学びの変化

学校教育の遅れが問題になる

日本の教育って、正直言ってAI時代に全然対応できてないんですよね。未だに「漢字を手書きで書けるようにしましょう」とかやってるんですけど、それって本当に必要なのかって話なんですよ。 例えば、プログラミング教育をやるって言っても、小学校でちょっとScratchを触るだけとか、そんなレベルなんですよね。でも、AIを使うには、もっと実践的なスキルが必要なんですよ。例えば、データをどう扱うかとか、AIが間違った情報を出したときにどう修正するかとか。そういうことを学ばないと、「AIを活用できる人」と「活用できない人」の格差がどんどん広がっちゃうんですよね。

大人も学び直しが必要になる

で、問題は子どもだけじゃなくて、大人も学び直しをしないと、どんどん取り残されるんですよね。例えば、50代の人が「俺はアナログのやり方でやるからAIなんて必要ない」って言ってたら、10年後には仕事がなくなる可能性があるんですよ。でも、今からでもAIを勉強して、「どうやったら効率的に使えるか」を考えれば、まだ生き残れるんですよね。 結局のところ、時代の変化についていけるかどうかってのは、「新しいことを学び続けるかどうか」にかかってるんですよ。だから、「もう歳だから新しいことを学ぶのは無理」とか言ってると、気づいたときには仕事がなくなってるってことになりかねないんですよね。

労働環境の変化と新たな働き方

リモートワークとフリーランスが主流になる

GPT-4.5みたいなAIが進化すると、会社に出勤する意味がどんどんなくなるんですよね。今でもリモートワークが増えてるんですけど、AIが業務の多くを自動化するようになれば、「オフィスにいる必要があるのか?」って話になるんですよ。 例えば、AIが会議の要点を自動でまとめてくれるとか、メールの返信を半自動で処理してくれるとか。そうなると、会社に行って長時間働くより、短時間で効率よく仕事を終わらせる方が合理的になるんですよね。 で、これが進むと「会社に属さなくてもいいんじゃない?」って考える人が増えてくるんですよ。AIを活用して個人で仕事を受注するフリーランスが増えて、会社員の働き方がどんどん変わっていくんじゃないですかね。

企業の人材戦略が変わる

AIが発達すると、企業が求める人材の基準も変わってくるんですよね。例えば、これまでは「真面目に働く」とか「決められたルールを守る」とかが評価されてたんですけど、AI時代には「効率的に仕事を進める能力」が重要になるんですよ。 要は、「10時間かけて手作業で処理する人」と「AIを使って1時間で終わらせる人」がいたら、どっちが評価されるかって話なんですよね。企業としては、当然後者を採用したいわけで、これからの時代は「AIを使いこなせる人材」が圧倒的に有利になるんですよ。 逆に、「自分は従来のやり方しかできません」って人は、どんどん仕事を失っていく可能性が高いんですよね。

経済の変化と富の集中

AIを持つ企業がさらに強くなる

AIが進化すると、結局「AIを持ってる企業」と「持ってない企業」の格差が広がるんですよね。例えば、OpenAIとかGoogleみたいなAIを開発できる企業は、どんどん市場を独占していくんですよ。 で、AIを持ってない企業は、AIを使ってる企業に仕事を奪われるんですよね。例えば、小さな広告代理店が一生懸命マーケティング戦略を考えても、AIを使ったデータ分析をしてる大手企業には勝てないんですよ。結局、AIを使いこなせる企業が市場を牛耳る時代になっていくんですよね。

お金を稼ぐ人と稼げない人の二極化

AIを活用できる人とそうでない人の差は、収入にも大きく影響するんですよね。例えば、プログラムを自動生成できるAIが出てきたとしても、それを使いこなしてより高度なシステムを作れるエンジニアは、むしろ価値が上がるんですよ。 一方で、「単純作業しかできない人」は、仕事がどんどんなくなっていくんですよね。で、結局「AIを使える人」はどんどんお金を稼げるようになって、「AIを使えない人」は仕事が減って収入も減るっていう構図になるんですよ。

人間の価値と新しい生き方

クリエイティブな仕事の価値が上がる

AIが進化すると、単純作業の価値はどんどん下がるんですけど、その分「人間にしかできないこと」の価値が上がるんですよね。例えば、アートや音楽、ゲームのシナリオ作りみたいなクリエイティブな分野は、AIが補助できるようになっても完全には代替できないんですよ。 要は、「AIが作ったもの」には限界があるんですよね。例えば、小説をAIに書かせたとしても、オリジナルな視点やユニークな発想は人間にしか出せないんですよ。だから、「独自のアイデアを持っている人」や「感情を動かせるコンテンツを作れる人」は、今後ますます価値が上がると思うんですよね。

「働かなくてもいい社会」は来るのか

AIがどんどん進化すると、「もう人間が働かなくてもいいんじゃない?」って話が出てくるんですけど、それって実際にはなかなか難しいんですよね。 なぜかというと、「AIで稼げる人」と「稼げない人」の格差が広がるだけで、全員が豊かになるわけじゃないんですよ。基本的に、AIが生み出した利益は、それを開発した企業や投資家に集中するので、一般人が「働かなくてもいい」って状況にはならないんですよね。 むしろ、「AIに仕事を奪われて困る人」が増えて、政府がベーシックインカムみたいな政策を考えざるを得なくなる可能性の方が高いと思うんですよね。

まとめ:AI時代に生き残るために

結局、学び続ける人が強い

AIが進化しても、結局は「学び続ける人」が生き残るんですよね。例えば、今後どんな仕事がなくなるのかを予測して、早めにスキルを身につけておくとか。そういう「時代の変化に対応できる能力」が、これからは一番重要になってくるんですよ。 逆に、「昔のやり方に固執する人」は、どんどん取り残されるんですよね。だから、「新しいことを学ぶのがめんどくさい」とか言ってると、気づいたときには仕事がなくなってるってことになりかねないんですよ。

AIを使う側に回るか、使われる側になるか

最終的には、「AIを使う側になるか、使われる側になるか」って話になるんですよね。例えば、AIを活用して新しいサービスを作る人は、これからもどんどん活躍できるんですよ。でも、AIに仕事を奪われるだけの人は、どんどん厳しくなっていくんですよね。 だから、「AIに勝てるかどうか」って考えるんじゃなくて、「AIをどう活用するか」を考えた方が、これからの時代は生きやすくなるんじゃないですかね。

コメント