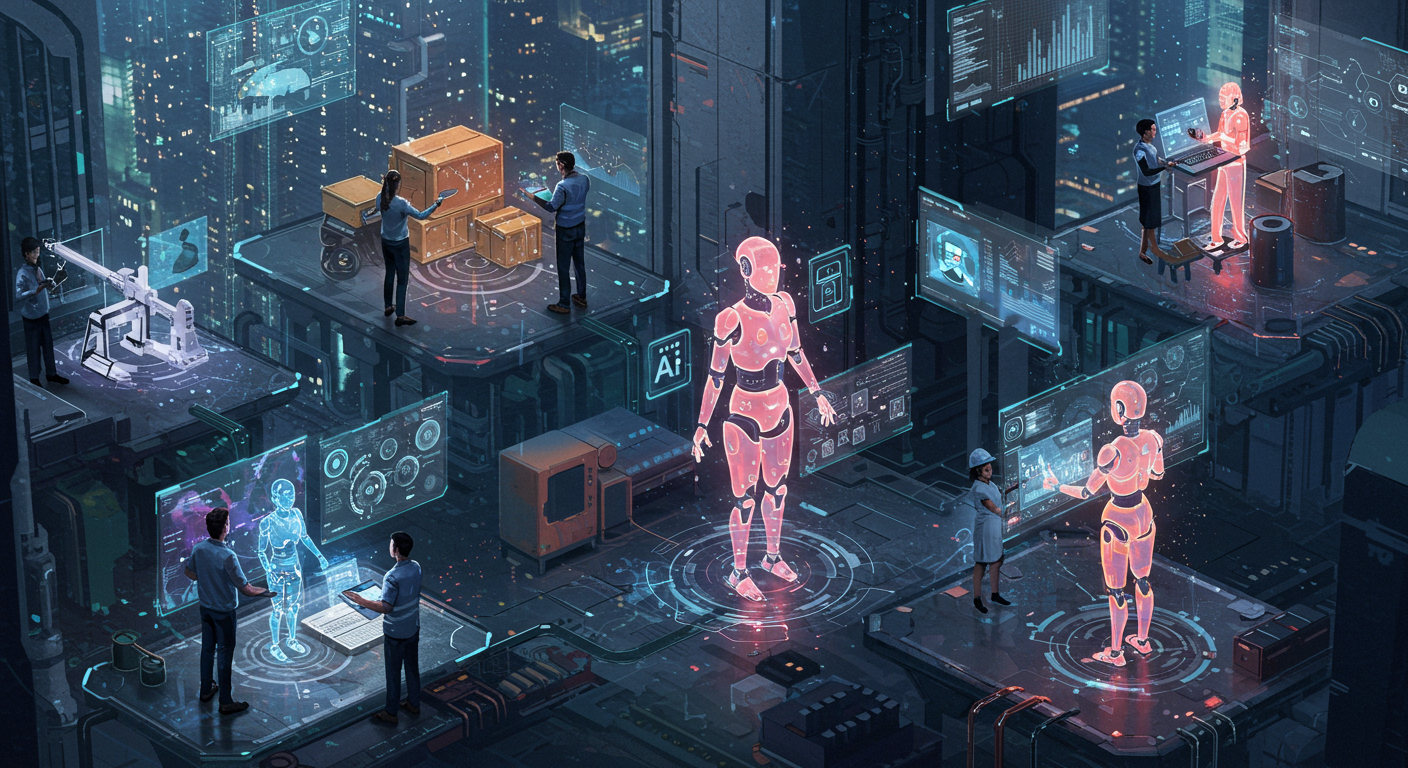

AIエージェントの台頭が変える「働き方の当たり前」

自動化が「仕事」の定義を変える

要はですね、AIエージェントってのは、これまで人間が「面倒だけどやらなきゃいけなかった作業」をどんどん肩代わりしてくれるんですよ。で、これって表向きは「便利になった」と思われがちなんですけど、裏返すと「その作業しかできない人」は価値がなくなる、ってことなんですよね。

たとえば、資料作りとかメールの返信とか、営業のルーチン作業とか、そういうのってAIが勝手にやれるようになると、指示待ち人間とか「とりあえず与えられた仕事はやります」っていう人が、要らなくなるわけです。つまり、AIに置き換え可能な人たちは、真っ先にリストラの対象になる未来が見えてくると。

中間管理職の消滅

で、特にやばいのが中間管理職ですね。会議の調整とか、部下に指示出すだけの人って、AIがスケジュールも組めるし、チャットで細かくフォローもできるわけです。そしたら「この人何してんの?」ってなるんですよ。

実際、海外では既にServiceNowやSalesforceがAIエージェントを導入して、サポート業務の半分以上をAIが処理してるわけで、「じゃあマネージャーって要るの?」ってなるのは当然なんですよね。要は、会議を回すだけの人って、AIの方が上手くやれる未来がもう見えちゃってる。

社会全体の働き方がフラット化する

年功序列は崩壊する

日本だと未だに年功序列が根強いですけど、AIによって「実力が可視化される」時代になると、そういうのも通用しなくなるんですよね。つまり、若い人がAIを使いこなしてバンバン成果出してるのに、50代のベテランが「経験値だけで給料高い」っていうのは、もう無理がある。

結局、「誰がどれだけ価値を生み出したか」が数値で評価されるようになるから、年齢とか勤続年数での優遇は減る一方になると思います。そうなると、「生き残れるのは柔軟に学び続ける人」だけで、立場や肩書きにしがみついてる人たちはどんどん淘汰されていく構図になる。

一部の“超効率人間”が勝ち組に

で、こうなると「AIをどう使いこなすか」で格差が開くんですよ。要は、AIをうまく活用して1人で5人分の仕事を回せる人と、AIの使い方が分からずに右往左往してる人とでは、もう勝負にならない。

特にホワイトカラーの世界では、「どれだけ自分の仕事をAIに任せて、空いた時間でさらに価値を生み出せるか」がカギになる。で、そういう人は企業側も手放したくないから、給与も上がるし、リモートワークの自由も手に入る。逆に、AIに頼れない人は、安い賃金で使い倒されるか、そもそも仕事がなくなる未来が待ってると。

生活の質は二極化する

楽になる人、追い詰められる人

AIによって仕事が効率化すれば、「余暇が増える」っていう人もいますけど、それってAIを使いこなせる人だけなんですよね。逆に、AIに置き換えられる側の人たちは、生活が苦しくなる。つまり、仕事がなくなるわけだから。

で、ベーシックインカム的な話も出てくるとは思うんですけど、それが実現するのはもっと先の話だし、今の政治家の思考回路だとあまり期待できない。そうなると、結局「使われる側」の人たちは、非正規や低賃金の仕事に追いやられて、さらに生活が厳しくなるっていう悪循環になるんですよ。

都市と地方の格差も広がる

あと、AIを活用した仕事って、基本的には都市部に集中するんですよ。リソースも情報もネットワークも、全部都市にあるから。で、地方はどうなるかっていうと、若い人は都市に流出して、残された人たちは高齢化と人口減少で衰退が進む。

今でも地方のデジタル化って遅れてますけど、AIエージェントの普及によって、その差はもっと開きます。で、「どこでも働ける時代」って言われても、結局のところ「スキルがある人」がどこでも働けるだけで、そうじゃない人は「どこにも仕事がない」状態になるっていうのが現実なんですよね。

教育と子どもの未来にも影響が出る

学歴より“AI活用スキル”が重視される

これまで日本では「いい大学に入る=いい会社に入れる」っていう、まあ昭和的な価値観が根強かったわけですけど、AIが当たり前の時代になると、その構図も崩れていくと思うんですよね。要は、どれだけ偏差値が高かろうと、AIを使いこなせない人は「仕事が遅い人」って評価されるようになる。

逆に、高卒でも中卒でも、AIを使ってデザインやマーケティング、プログラミングができる人は、どんどん個人で稼げるようになる。結局、学歴よりも「どうやって効率的に問題を解決するか」というスキルが重視される社会になっていくと思います。

教育現場もアップデートが必須に

ただ、今の教育って相変わらず詰め込み型で、AIとかITの使い方ってちゃんと教えてないんですよね。で、そうなるとどうなるかっていうと、学校で学んだことが社会で通用しないっていう、すごく非効率な構造が続くわけです。

AIエージェントが当たり前に仕事の現場に導入されるなら、学校でも「AIとの協働」を前提にした教育に変えていく必要がある。でも、それができる教師も少ないし、文科省の反応も遅い。結果として、子どもたちは「使える人と使えない人」で未来が分かれていくわけですよ。

個人が生き残るための処世術

「AIに任せる力」を持てるかどうか

これからの時代って、AIに任せられることは徹底的に任せて、自分は「AIにできないこと」に集中できる人が強くなるんですよね。要は、全部自分でやろうとする人ほど損する時代。

たとえば文章を書くにしても、AIにたたき台を作らせて、自分で最後の仕上げをする。データ分析も、AIに初期処理させて、自分は意思決定だけに集中する。そういうふうに「人間にしかできない判断や創造」にリソースを割ける人が、結果的に効率よく成果を出せるようになるんですよ。

「何をしないか」を選ぶことが重要になる

AIによって選択肢が増えすぎた今の時代では、「やらないことを決める力」もすごく大事なんですよね。昔みたいに「全部やります」ってスタンスだと、逆にどれも中途半端になる。

だからこそ、AIに任せること、他人に任せること、自分がやることを明確に切り分けて、無駄な努力を省ける人が生き残る。僕がよく言う「1%の努力」って、要はそこなんですよ。努力は必要だけど、無駄な努力はしなくていい。で、その判断をするためには、常に情報をアップデートして、今の自分の環境とスキルを客観視することが必要なんです。

社会全体は「無理ゲー化」していく

“普通”でいるだけでは損をする時代に

結局、AIエージェントの普及って、「できる人」と「できない人」の差を可視化しちゃうんですよね。で、それが加速度的に拡大していく。つまり、「とりあえず会社に行って、上司の言うこと聞いてれば給料もらえる」っていう時代は終わる。

そうなると、何もスキルを持っていない人は「生活保護に頼るか、非正規で使い潰されるか」みたいな、極端な未来に放り込まれるわけです。で、それが社会全体で増えると、治安が悪くなったり、精神的に病む人が増えたりする。要は、何もしなければ人生が“無理ゲー”になる社会になっちゃうんですよ。

だからこそ、個人が「考える」時代

AIの登場で、全体最適はどんどん進むけど、その中で個人が取り残されないためには、「思考停止しないこと」が大事です。言われたことだけやるんじゃなくて、「これって本当に必要?」「もっと効率的なやり方あるんじゃない?」って常に問い続ける。

つまり、「AIに仕事を奪われた」って嘆く前に、「じゃあ自分は何をするべきか」を考えて動ける人が、生き残る未来が来るんですよね。で、それができるかどうかで、人生の選択肢は大きく変わっていく。

コメント