ファッションの未来を変えるAIの台頭

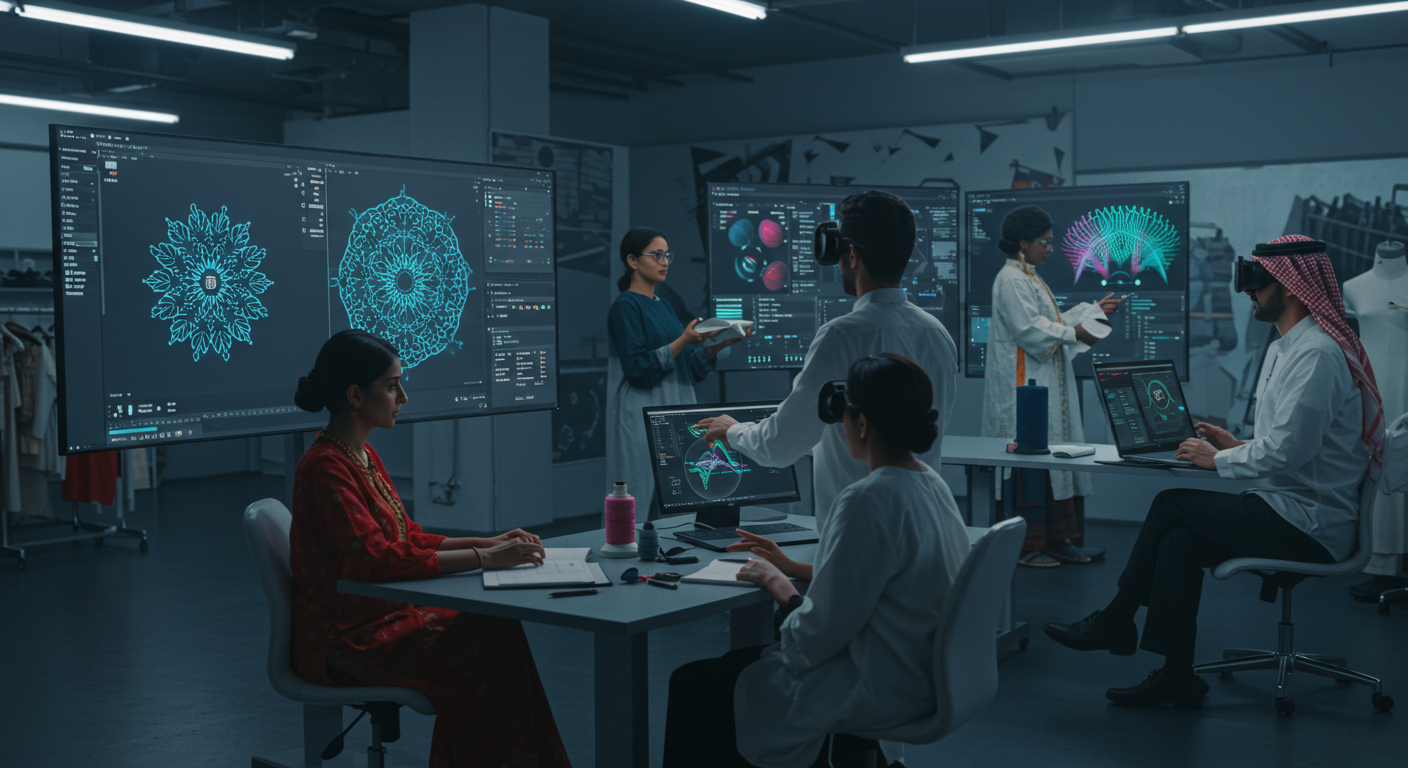

ビジュアル制作の民主化が起こる

AIがファッション業界に進出するって話なんですけど、要は、これまでプロのデザイナーやフォトグラファーがやってた仕事を、AIが取って代わるってことなんですよね。たとえば、Raspberry AIっていうツールが、ファッションブランド向けにAIビジュアル制作機能を拡張したらしいんですけど、もうデザインもモデルもロケーションも、ぜんぶAIで完結しちゃうんです。

で、これってどういうことかっていうと、まず第一に「プロである必要がなくなる」って話なんですよ。今まではお金をかけて、プロのスタジオで、プロのモデルを使って、プロのカメラマンに撮ってもらわないと、まともなファッションビジュアルって作れなかった。でもAIがいれば、パソコン1台あれば誰でも高品質なビジュアルを作れるようになる。つまり、コンテンツ制作の民主化が起きるわけです。

これってYouTubeがテレビの独占を壊した構造と似てて、プロじゃなくても面白いものが作れるようになると、旧来の「専門職」が崩れていくんですよね。

「モデル」という職業の再定義

じゃあ、モデルって職業はどうなるのかって話なんですけど、AIモデルの精度がここまで上がってくると、実在の人間を使う理由がだんだんなくなってくると思うんですよ。表情もポーズも自由自在で、照明や肌の質感までリアルに再現できる。だったら、ギャラの高い人間のモデルを使う意味がない。

もちろん、完全にゼロになるわけじゃなくて、有名人とかインフルエンサーみたいな「顔が売れてる人」はまだ需要があると思います。でも、無名のモデルとか、駆け出しの人たちは確実に仕事が減っていく。逆に言えば、「顔が売れてないモデル」はもうAIで十分っていうことになります。

結局、これって人間が「ブランド」になるか、「置き換え可能なリソース」になるかの二極化なんですよね。

生活者としての影響と社会の変化

ファッションの多様性が一気に加速する

AIによって何が一番変わるかっていうと、ファッションの「多様性」なんですよ。これまでって、資金力のある企業が中心で、大量に広告を打って、同じようなモデル、同じような構図でビジュアルを作ってたわけですけど、AIが使えるようになると、ちっちゃいブランドでも自由なビジュアルが作れるようになる。

たとえば、「70年代のフランス映画風のファッション」とか「宇宙を舞台にしたゴスロリ風コーデ」とか、今まで広告じゃありえなかったようなスタイルでも表現できちゃう。つまり、アイデアがある人が勝つ世界になるんですよ。

あと、消費者側も「見る目」が変わってくると思うんですよね。今まではブランドの言うことを鵜呑みにして、「流行ってるから着る」だったのが、これからは「自分で選ぶ」「自分の趣味で着る」っていう方向にどんどん進む。要は、ファッションの個人化・細分化が一気に進むと思うんです。

労働市場の再編が始まる

で、これって単にファッションの話だけじゃなくて、もっと広い意味で「労働市場の再編」が始まるきっかけなんですよ。今、AIが置き換え始めてるのって「創造性が必要」って言われてた分野なんですよね。ビジュアル制作とか、デザインとか。でも、もうAIがそこをやっちゃってるってことは、いよいよ「人間がやらなきゃいけない仕事」ってどこにあるの?って話になるわけで。

たぶん今後は、「技術ができる人」か「人間味が求められる仕事」しか残らないと思うんですよ。前者はエンジニアとかAIトレーナーとか、後者はカウンセラーとか介護職とかね。で、どっちも中途半端なスキルだと通用しない。AIに勝てないから。

つまり、今まで「ちょっとセンスあるからデザインやってます」とか「なんとなくモデルやってます」って人たちの居場所がどんどんなくなっていく。それって別に悪いことじゃなくて、要は「本当に必要な人材が残る」ってだけなんですよね。

格差社会がさらに広がる可能性

上手く使える人と使えない人で差がつく

AIツールが無料とか低価格で使えるようになると、「誰でも使える」はずなんですけど、実際は「使いこなせる人」と「そうじゃない人」に分かれちゃうんですよ。パソコン1台でビジュアル作れる時代に、操作も発想もできない人は置いていかれるわけです。

たとえば、Raspberry AIを使えば「未来のパリで撮影したようなビジュアル」とか一瞬で作れるんですけど、それを使ってどう売るか、どうブランド化するかっていう「企画力」がないと意味ないんですよ。で、結局そういうスキルを持ってるのは一部の人だけ。だから、「AIで自由になったはずなのに格差は広がる」っていう皮肉な結果になる。

つまり、ツールが進化するほど「人間の能力差」が露骨に出るようになる。これまでの社会は「努力すればなんとかなる」だったけど、これからは「最初からセンスやスキルがある人だけが勝つ」って構造になる可能性が高いです。

教育の方向性が根本から変わる

この流れって、教育にも直結するんですよ。今の学校教育って、まだ「暗記して正解を出す」ことに重点を置いてるじゃないですか。でも、AIはすでにその領域は全部カバーしてるんですよね。だったら、これから必要なのは「AIをどう使うか」「どう面白いアイデアを出すか」っていう部分なんですよ。

要は、これまでの「覚える教育」から「考える教育」「組み合わせる教育」にシフトしないと、どんどん時代に取り残される。で、そのシフトができる国とできない国で、経済力や影響力も大きく差がつくようになる。

だから、「Raspberry AIがすごい」って話に見えるかもしれないけど、実は教育や経済、社会構造まで変える可能性があるって話なんですよね。

変わるビジネス構造と広告戦略

大企業の「ブランド価値」が揺らぐ

これまでファッション業界では、「ブランドの力=広告費の力」みたいなところがあったんですよね。ハイブランドが雑誌やテレビに何千万、何億円って広告を打って、「このブランドがかっこいい」って空気を作ってたわけです。でも、AIによって誰でもプロ並みのビジュアルを作れるようになると、その「空気づくり」が意味をなさなくなる。

つまり、ビジュアルのクオリティではもう差がつかないんですよ。だから、企業は「中身」で勝負しないといけなくなる。製品のストーリーだったり、社会的な意義だったり、あるいは本当に機能性があるかとか。で、それを発信する場もSNSとか個人ベースに移ってくるから、「お金をかけたから売れる時代」が終わるんです。

結局、ブランドっていうのは「共感」や「信頼」で成り立っていて、それを作るためにAIはツールでしかない。本物の価値を持ってるブランドだけが生き残るっていう、ある意味で健全な市場になるんじゃないかと思います。

中小企業・個人事業の逆襲が始まる

逆に言えば、これまで「資金がないから広告打てない」「人材がいないからビジュアル作れない」って言ってた中小企業や個人が、AIによって一気に躍進するチャンスなんですよね。だって、アイデアさえあれば、超低コストで世界に発信できるようになるんですから。

たとえば、手作りアクセサリーを売ってる個人が、AIでハイブランドっぽいビジュアルを作ってインスタにアップしたら、バズって一気に注目されるとか。今までだったら考えられなかったことが、普通に起きるようになる。

つまり、「下剋上」が可能な時代になるんですよ。これって、日本みたいな中小企業が多い国にとってはめちゃくちゃチャンスなんですよね。ただ、そのチャンスを掴めるかどうかは、「学び続けられるかどうか」にかかってると思います。

クリエイティブとは何かの再定義

人間の創造性は「意味づけ」に移る

AIがデザインやビジュアルを自動で生成するようになると、「じゃあ人間のクリエイティブって何なんだ?」っていう疑問が出てくるわけです。要は、形とか見た目のレベルでの創造はもうAIがやってくれる。でも、「なぜそれを作るのか」「誰のために何を伝えたいのか」っていう“意味づけ”は、やっぱり人間の役割なんですよね。

たとえば、同じ花のビジュアルでも、「自然環境の大切さを訴えるための花」と「ラグジュアリーブランドの装飾としての花」では、まったく意味が違う。その違いを考えて伝える力が、これからのクリエイターには求められるんです。

つまり、「作ること」じゃなくて「考えること」「企画すること」がクリエイティブの本質になる。これは、今までの“職人的なクリエイティブ”とは別物なんですよ。

「感情」や「偶然性」が価値を持つ

AIはすごく効率的で、正確で、論理的ですけど、人間の感情とか偶然性にはまだ完全に対応できないんですよ。たとえば、「なんかこの人の服装、変だけど妙に惹かれる」みたいな感覚って、データだけじゃ説明できないですよね。そういう“理屈じゃない魅力”を作れるのは、やっぱり人間だけなんです。

だから、これからは「人間臭さ」とか「偶然の面白さ」みたいなものが逆に価値を持つようになると思うんですよ。すべてが合理的になったときに、非合理なものが価値を持つようになる。これってすごく皮肉だけど、面白い構造だと思います。

要は、AIの進化によって「人間らしさの再評価」が起きるってことですね。

日本社会の変化と課題

地方の可能性が広がる

こういうAIツールって、都市部だけじゃなくて地方にとっても革命的なんですよ。だって、今まで「都会じゃないとチャンスがない」「人材がいないからできない」って言われてたことが、ネットとAIがあればどこでもできるようになるわけですから。

たとえば、鹿児島の高校生がAIを使って海外向けのファッションブランドを立ち上げるとか、山形の町工場がAIで商品ビジュアルを作ってアメリカのバイヤーに売り込むとか、そういう未来は普通にあり得る。要は、「どこに住んでるか」じゃなくて「何ができるか」で勝負できる時代になる。

これって地方創生とか、人口減少に悩んでる自治体にとってはめちゃくちゃ希望なんですよね。問題は、それに気づけるかどうか、行動できるかどうかっていうだけです。

教育と意識改革が鍵を握る

ただ、日本全体で見ると、まだまだ教育も社会の意識も旧態依然としてるんですよね。AIを使いこなせる若者は一部しかいなくて、大多数はまだ「AIってなんか怖い」とか「難しそう」っていう段階。学校でも、未だに紙のテストと漢字の書き取りやってるし。

このままだと、本当に使える人だけが成長して、それ以外はどんどん取り残されるっていう、極端な二極化が起きると思います。だから、必要なのは「AIは脅威じゃなくて道具だよ」っていう教育と、実際に使ってみる機会をどう作るかってことなんですよ。

つまり、これからの日本社会がどう変わるかは、「学ぶ意志があるかどうか」にかかってると思います。誰でも使える時代になったけど、誰でも使いこなせるわけじゃないってことです。

コメント