中国のAI台頭がもたらすパワーバランスの再編

AI性能差が1.7%って、それ誤差じゃないですか?

中国のAIモデルがアメリカのモデルと比べて性能差がたったの1.7%になった、っていう話なんですけど、それってもう、ほぼ同じって言ってもいいレベルだと思うんですよね。1.7%の違いって、たとえば模試で数学の偏差値が68の人と66.3の人がいて、後者はバカなのかって言うと、別にそうでもないじゃないですか。実際の現場では、その差が大勢に影響しないことも多い。

で、この数字って、アメリカが圧倒的だった時代から、もう時代が変わりつつあることのサインだと思うんですよ。技術って、どっちが先に始めたかじゃなくて、どれだけ早く追いつけるかが重要で。日本の半導体も昔はトップだったのに、今じゃ台湾や韓国に抜かれてるわけで。だから、AIに関してもアメリカがずっとトップに居座る保証なんてないわけです。

中国がAIで追いついたら何が起きるか

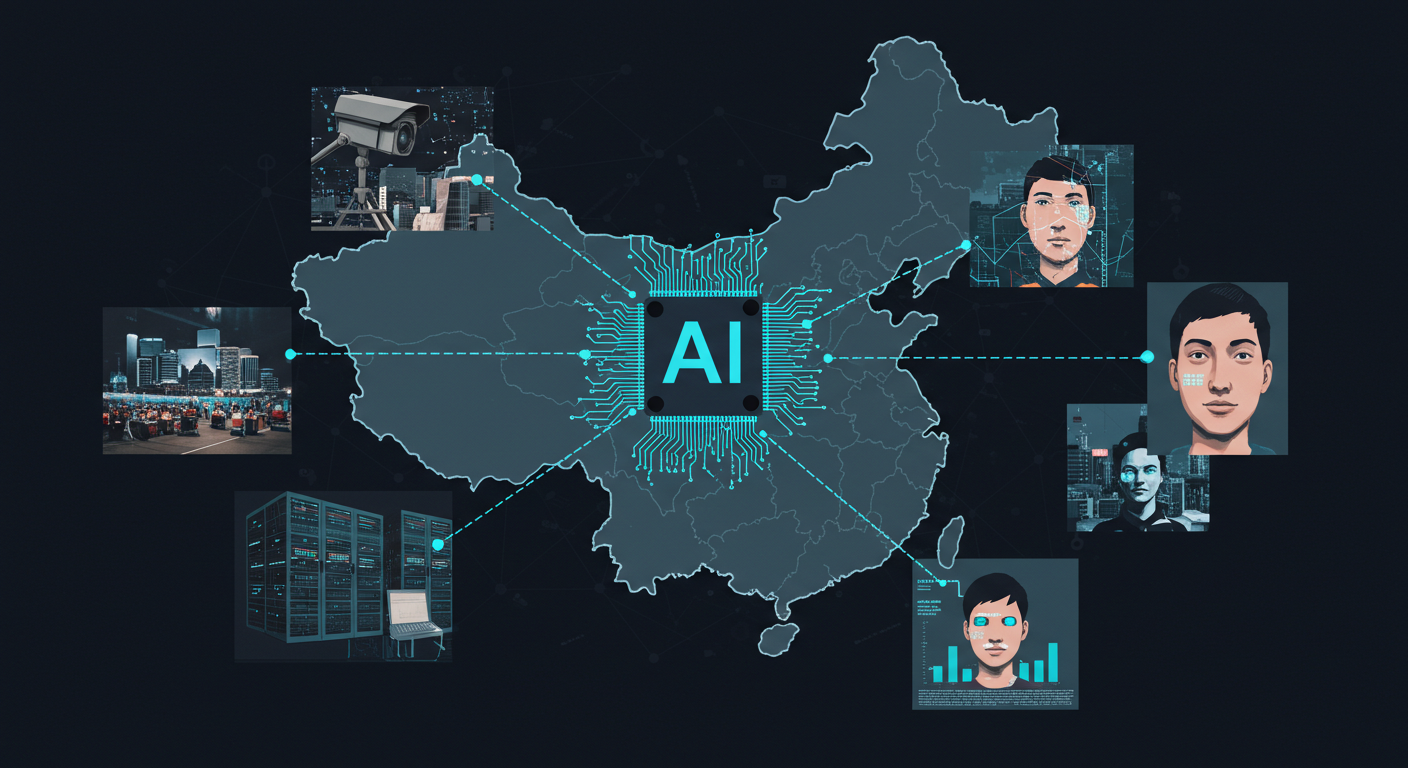

要は、技術の主導権を握るってことは、未来のルールを決められる側になるってことなんですよ。たとえばAIの倫理とか、監視社会に使うかどうかの基準って、誰が決めるかによってぜんぜん変わる。アメリカ主導だったら「個人のプライバシーが〜」とか言い出すけど、中国主導なら「国家の安定が第一です」みたいな価値観になる可能性がある。

で、今の中国ってAIを監視とか信用スコアに使うのが当たり前になってて、ある意味で実用化が進んでる。つまり、AIを社会に実装するって意味では、アメリカよりも速い部分がある。だからこのままいくと、監視テクノロジーや行政の自動化では中国が世界標準を作る可能性もあるんですよね。

で、それって何が怖いかというと、自由主義の価値観がテクノロジーによって圧倒される可能性があるってことです。

民間投資の差が未来を分けるという話

結局、お金の多いほうが勝つんですよ

いくら性能が近づいても、民間のAI開発に使えるお金がアメリカのほうが多いっていう現実があるわけで。スタートアップに資金が集まるかどうかって、イノベーションのスピードに直結する。で、アメリカのベンチャーキャピタルって、リスク取るのがうまいんですよ。ダメ元で100億円突っ込んで、1社でも当たればOKっていう発想。

それに対して中国は国主導のプロジェクトが多くて、民間が自由に動けない分、スピード感で不利になる可能性がある。まあ、国策で強制的に進められるって利点もあるけど、柔軟性やクリエイティブな部分でどうしても限界が出る。

だから、長期的には民間投資の差が技術の幅や深さに影響してくると思うんですよ。単純な性能の話じゃなくて、どれだけ多様なユースケースにAIを適応させられるかってところで、差が出てくる可能性がある。

GoogleやOpenAIのような「革新者」が中国に出るか

AI業界で革新を起こしてるのって、やっぱり独立系か、民間の研究者が多いんですよね。OpenAIとかDeepMindみたいに、巨大企業とは別の視点でやってるところが新しい価値を作ってる。中国にも大企業はあるけど、果たしてああいう「型破りなプレイヤー」が育つ環境なのかって考えると、ちょっと疑問なんですよね。

だから、「技術の差は縮まってるけど、構造の差はまだあるよね」って話なんですよ。で、構造の差ってのは、一朝一夕じゃ変わらないんですよね。だから、性能が追いついたからって安心するのはちょっと早いかもしれないです。

人々の生活に何が起こるか

AI社会の「常識」が中国モデルになる可能性

中国のAIが主導権を握るようになると、たとえば「顔認証で全部管理します」とか「信用スコアで住宅ローンの可否を判断します」とか、そういう社会がデフォルトになる可能性がある。で、それが便利だからって理由で、他の国でも導入される。だって、AIで効率化できるなら、政府としては使いたいじゃないですか。

そうすると何が起きるかっていうと、「プライバシー」や「人権」よりも「効率」と「秩序」が優先される社会が生まれるんですよ。つまり、今までは自由や権利っていうものが守られるべきだったけど、「社会が便利になるなら我慢してよね」って価値観になる。

で、それって民主主義にとってはけっこうヤバい話なんですよ。だって、少数派の意見が無視されやすくなるし、管理されることが「当たり前」になっちゃうわけで。人々が自分の情報を差し出すことに慣れたら、もう後戻りできない。

仕事がなくなるのは中国でもアメリカでも同じ

あと、AIによって仕事がなくなるって話があるじゃないですか。これはアメリカでも中国でも共通して起きることで、むしろ中国の方が早く進む可能性がある。理由は単純で、労働力のコストがまだ安いから。

つまり、AI導入のインセンティブがアメリカほど強くない。でも、それでもAIを導入していかないと国際競争に負けるわけで。だから、中国政府はAIによる省人化を強制的に推進する可能性が高い。で、そうなると労働者の再教育とか、社会の仕組みを変える必要が出てくる。

つまり、AIによって効率が上がっても、同時に社会不安も増えるってことなんですよ。特に中国みたいに情報統制されてる国では、不満が爆発する前にどう制御するかが大事になってくる。

民主主義国家の選択肢とジレンマ

中国モデルを選ぶ民主主義国家の増加

AIの導入が進めば進むほど、国家は「効率」と「管理」を重視する方向に動いていくんですよね。で、中国のような国家主導型のAIモデルって、統治する側にとってめちゃくちゃ都合がいいんですよ。なにせ人の動きや感情、信用まで数値化してコントロールできるわけですから。

で、問題なのは、これが中国だけの話で終わらないってことなんですよ。例えば東南アジアや中東、アフリカのいくつかの国では、「中国式AIモデル」の方が合ってるんじゃないか、って話になってくるわけです。民主主義がうまく機能してない国からすると、管理強化によって治安やインフラの効率が上がるなら、それでいいやって考えになる。

そうすると、結果的に「民主主義って非効率だよね」って空気が広がる可能性があるんですよ。選挙に金も時間もかけてゴチャゴチャやるより、AIで最適解を出せばいいじゃん、みたいな。で、そこに慣れてしまったら、もう「自由がなくても便利だからいいや」って価値観が広がる。

日本はどっちのモデルを選ぶか

で、日本の話になるんですけど、正直どっちのモデルに振れるかって言われたら、中国寄りになる可能性が高いと思うんですよね。理由は簡単で、「面倒なことを避けたい国民性」と「決められたルールに従う文化」があるから。

マイナンバーとか、顔認証とか、監視カメラの導入も、最初はちょっと抵抗あるけど、便利だったら使っちゃうんですよね。で、「まぁ、別に悪いことしてないし、監視されてもいいかな」ってなる。そういう意味では、日本も徐々に管理強化型の社会にシフトする可能性がある。

でもこれって、じわじわと「自由を諦める」ってことなんですよ。便利さと引き換えに、選べることが減っていく。で、それに気づいた時にはもう元に戻れないっていう。人間って一度ラクを覚えたら、もう面倒くさいことに戻れないんですよね。

AIがもたらす格差と分断

「使える側」と「使われる側」の分断

AIによって一番大きく変わるのは、「情報格差」からくる分断ですね。AIを活用できる人と、されるだけの人。この差が広がる。要は、AIをどう使えばいいか分かってて、仕事を効率化できる人と、AIに仕事を奪われて終わる人。

で、これって教育の差やリテラシーの差がそのまま反映されるんですよ。都会の高学歴層はAIを道具にしてもっと効率よく稼げるけど、地方の単純労働者はAIに置き換えられて、職がなくなるだけ。つまり、今まで以上に「知識が武器になる時代」になる。

しかもAIって、英語圏に最適化されてることが多いから、日本語しか使えない人はさらに不利になる。つまり、世界規模で見ても、日本の中で見ても、格差がどんどん広がっていく構造なんですよね。

ベーシックインカムが現実味を帯びる理由

このままいくと、働かなくてもいい人と、働いても生活が成り立たない人の二極化が進む。で、それを放置すると治安が悪化したり、暴動が起きたりする。だから、社会の安定を保つために「働かなくても生きられる仕組み」が必要になるんですよ。

それがベーシックインカム。要は、みんなに最低限のお金を配ることで、「仕事がなくなった人」にも生きる手段を与える。で、AIが稼ぐ富の一部を再分配する。理屈はシンプルなんですよ。

で、日本でも徐々にそういう議論が出てきてるけど、問題は財源。でも実際は、AIが自動でお金を稼げるようになれば、法人税やAI税として徴収するモデルが出てくると思うんですよね。なので、ベーシックインカムは夢物語じゃなくて、現実的な解決策として注目される時代になると思います。

未来のルールはどこで決まるのか

アメリカが価値観の主導権を失う時代

今までって、グローバルなルールや価値観って、基本アメリカが決めてきたわけですよ。IT業界でも、インターネットのプロトコル、プライバシーの考え方、全部アメリカ発。で、他の国はそれに従ってただけ。

でも、中国が技術でも倫理でも「自分たちのルール」を作り始めて、それを他国に広げ始めると、もう一極支配じゃなくなるんですよ。AI倫理一つとっても、「公平性ってなに?」「プライバシーって必要なの?」って問いが、中国式の答えで解決されていくかもしれない。

で、それを受け入れる国が増えれば、アメリカの価値観の支配力が弱まる。つまり、未来のルールは一つじゃなくなる。複数のルールが並行して存在する世界。で、その中で自分がどのルールに従うのか、自分で選ばなきゃいけない時代になる。

個人がルールを選ぶ時代へ

AIによって国家が強化される一方で、個人が自由に生きる道も増えると思ってて。たとえばリモートワークとか、国境を越えた働き方が一般化していけば、「この国に住んでるけど、別の国のAIサービスを使ってる」みたいな生活ができる。

つまり、国が決めたルールに縛られずに、個人が好きな価値観や制度を選べるようになるんですよ。ビザや税制、働き方、教育、全部が「選べる社会」になる。逆に選ばれない国は衰退していく。

そう考えると、AIが進化すればするほど、国家の形も、人間の生き方も変わっていく。要は、未来を決めるのは「誰がAIを作ったか」じゃなくて、「誰がAIとどう共存するか」なんですよね。

コメント