AIと囲碁、直感と論理の逆転現象

プロ囲碁界の変化が示すAIの浸透

囲碁って、昔から「直感」と「読み」がものを言う世界だったんですよね。でも、最近のプロ囲碁界では、AIが打つ一手が「人間には思いつかない」と言われて、それを学ぶのが当たり前になってる。関航太郎九段もそう言ってるわけですけど、これって実はめちゃくちゃ大きな変化なんですよ。

要は、直感とか経験則みたいなものより、AIが出す答えの方が優れてるっていうことが、プロの世界で証明されちゃったってことなんですよね。だから、昔ながらの「感覚で勝負する」みたいなスタイルは、もはや時代遅れになってる。

こういう現象って、囲碁だけじゃなくて、いろんな分野に広がってくると思うんですよ。つまり、「AIが出す最適解」を学んで、それを人間がなぞるっていう構造になる。で、それって実は、思考の自動化が進んでるってことなんですよね。

感覚のインストールという新しい学習形態

囲碁のプロがAIの打ち方を研究して、「感覚を身につける」って言ってるんですけど、冷静に考えるとこれって面白い話で。人間がAIのロジックを「感覚」として取り入れてるんですよ。つまり、「考えなくてもAIっぽく打てる」ようになることが、強さに直結してるわけです。

これって、要は人間の学習の仕方が変わってきてるってことなんですよね。昔は本を読んだり、経験積んだりして知識や直感を育てたけど、今はAIの判断を繰り返し見て、それをコピーすることで自分の判断力にしてる。

この流れが加速すると、論理的な理解とか、深い思考みたいなものが二の次になって、「AI的感覚をどれだけ早く取り込めるか」が重要になってくる。つまり、理解じゃなくて模倣のスピードがモノを言う時代になるわけですよ。

仕事の最適化とAI基準の社会

感覚的に判断できる人が勝つ

で、囲碁界のこの変化って、結局他の職業にも影響出てくるんですよね。例えば営業職とか、マーケティングとか。昔は「経験豊富なおじさんが一番すごい」みたいな風潮があったんですけど、今ってA/BテストをAIで回して、どの広告が一番効果あるかを一瞬で判断できるんですよ。

そうすると、30年の経験よりも、AIの出したデータを「感覚的にすぐに使える人」の方が仕事できるってことになる。だから、年功序列とか経験重視って文化が、どんどん意味を失ってく。

結局、仕事も全部「AI基準」で再設計されていくんですよ。評価軸も、「自分で考えて出した結論」じゃなくて、「AIが正しいとした判断を、どれだけ効率よく実行したか」になる。で、そういう人が「優秀」とされる社会になる。

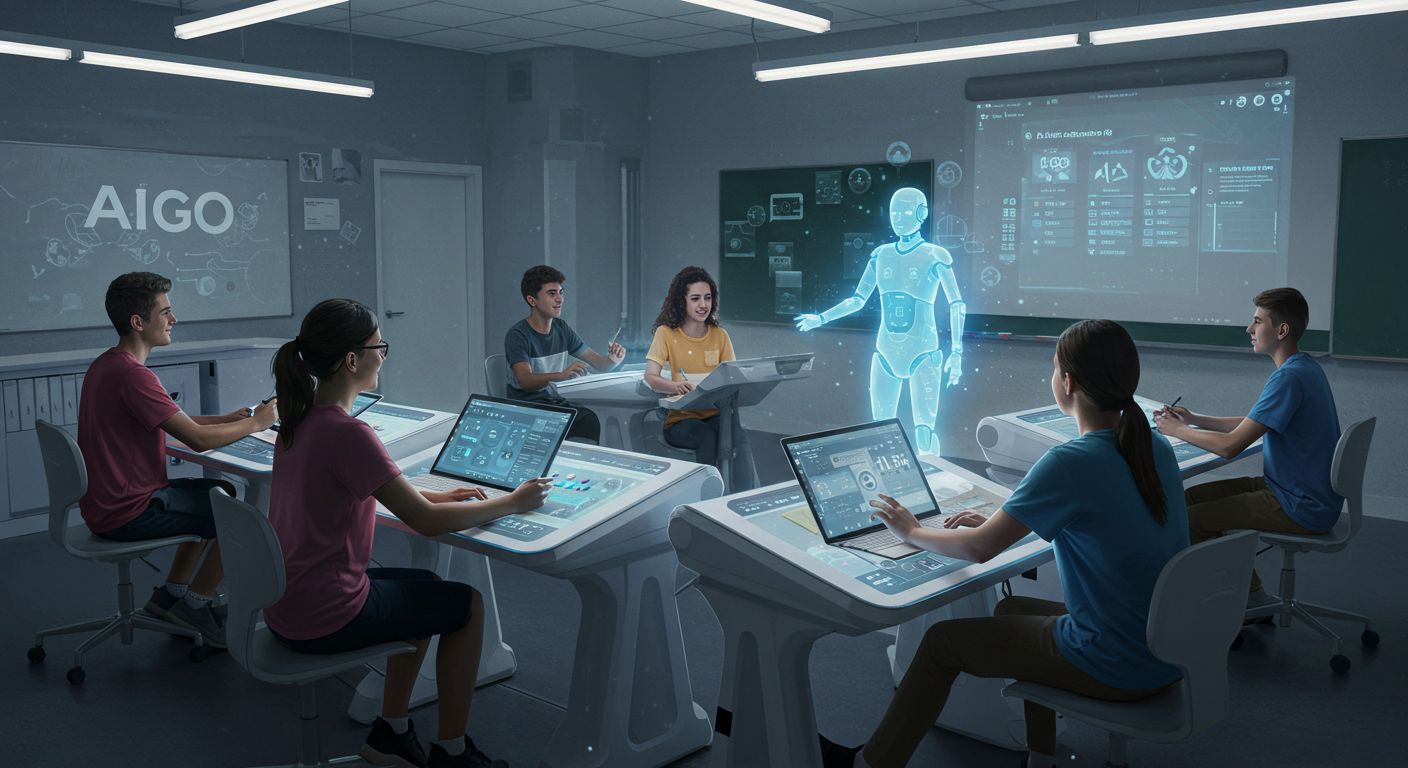

教育も「AI的な人間」を育てる場に変化

教育って、今までは「考える力を養う」とか「想像力を育てる」とか、そんなこと言ってたと思うんですけど、これからの教育って「AIのロジックを模倣する力をつける場」になるんじゃないかと思ってて。

つまり、AIがこういう時にこう判断するから、それを覚えて、それっぽく振る舞えるようにするっていう。もうね、思考というより、反応を鍛える感じ。これって、スポーツとか武道の「型」に近いんですよ。考えないで身体が勝手に動く、みたいな。

だから、学力ってよりは「模倣力」と「AI理解力」が評価されるようになる。で、そこで重要なのが、「なぜそうなるかを理解してるか」じゃなくて、「どれだけそれっぽく振る舞えるか」っていう、ちょっと皮肉な話ですよね。

人間の役割はどう変わるのか

「考える人」から「選ぶ人」へ

AIが全部計算して、最適解を出してくれるようになると、人間の仕事って「考える」ことから、「どのAIの結果を採用するか」に変わるんですよ。つまり、「選ぶ」っていう作業がメインになる。

で、この「選ぶ」っていうのも、結局は「感覚」でやることになるんですよね。要は、「このAIの提案、なんかよさげ」っていうセンスが大事になる。論理的な説明は不要。感覚がすべて。

それって、要は「人間が考える必要がない社会」に近づいてるってことなんですよね。で、これって結構怖い話でもあって、「考える力」がなくても生きていけちゃう社会ができるわけです。

感覚的判断ができない人の淘汰

逆に言うと、AIの提案を「なんかよさげ」って感じられない人は、どんどん仕事できなくなっていく。で、それって結構な割合の人が該当すると思うんですよ。だから、格差はもっと広がるし、「AIに乗れない人」は排除されていく社会になる。

これは、「頭がいいかどうか」とか「勉強できるかどうか」じゃないんですよ。「どれだけAI的な感覚を自然に使えるか」っていう、新しい能力の話なんです。

つまり、「思考力」より「センス」が評価される世界が来るってこと。で、その「センス」は、「AIを使いこなすこと」によって磨かれる。だから、「考える人間」っていうのは、ある意味で「時代遅れ」になるかもしれないっていう、ちょっとゾッとする未来が見えてきます。

「感覚で動く社会」が生む副作用

間違った直感が生むカオス

AI的な感覚が主流になるってことは、正解が既にある前提の世界なんですよね。でも人間って、環境とか情報量とかに左右されるから、「AI的に正しいこと」を誤って解釈したり、「それっぽいけど実は違う」ことを信じちゃうことがある。

つまり、「それっぽい感覚」を身につけたつもりでも、それがズレてる場合は、結果的にとんでもない間違いを量産する可能性があるわけです。で、それを誰も指摘しない。なぜなら、感覚的な判断が当たり前だから。

だから今後の社会では、「AIっぽいけどちょっとズレてる人」が大量発生して、それが大きなミスや社会的混乱を招く可能性があるんですよ。結局、「わかってるつもり」が一番危険って話ですね。

教育格差と情報格差の加速

AI的な感覚を身につけられるかどうかって、結局は「どれだけ良いAIに触れて、どれだけそれを観察できるか」にかかってるわけで。ってことは、良質なAIリソースにアクセスできる人が有利になるんですよ。

つまり、お金持ちの子どもが最強のAI教材に触れて、小さいころから「AIっぽい判断」ができるようになる。で、普通の家庭ではそこまでの環境がないから、AIの恩恵を受ける前に取り残される。

これは教育格差の新しい形で、今までの「学力の差」とは違って、「感覚の差」として固定化されるんですよね。で、これが社会的な分断や固定階級化をさらに強める。

人間性の再定義と、役割のシフト

「考えない強さ」と「人間らしさ」の対立

今までは「人間は考える葦である」とか言われてたわけですけど、これからは「考えないで動ける人」が重宝されるようになるんですよ。で、それって人間らしさと真逆なんですよね。

「間違いを犯して、それを学びにする」とか、「時間をかけて熟慮する」とか、そういうプロセスが無駄になる。むしろ、それをやってる時間に「AIが出した答えをすぐ使う」方が早いし、正確なんです。

だから、人間らしい成長とか、試行錯誤ってものが軽視されるようになる。で、それが進むと、「人間らしさって何だったの?」って疑問が出てくる。つまり、AIに最適化された人間と、本来の人間らしさのあいだに分断が生まれる。

「選ばれる側」の苦しさ

さっきも言ったように、人間の役割が「選ぶこと」になるって話をしましたけど、それってつまり「責任を取る側」でもあるんですよ。AIが出した提案を採用するかどうかの最終判断は人間に委ねられる。

でも、もしその判断が失敗だったとき、「AIが出したから」じゃなくて、「それを選んだお前のせい」になるんですよね。つまり、AIによって判断の負担は減っても、責任のプレッシャーは逆に増える。

これは、精神的にかなりしんどい構造で。「自分で考えて出した答えならまだ納得できるけど、AIの案を選んで失敗すると、どうしようもない虚無感」みたいなものが残る。

結局、「選ぶだけの人生」が本当に幸せなのか?という疑問が出てくるわけですよ。

未来に求められる能力とは

「センスを鍛える」という教育の必要性

これからの時代に必要なのは、「AI的センスを持つこと」なんですよね。でも、それってどうやって鍛えるの?って話になるわけで。で、答えは「徹底した模倣とフィードバック」なんです。

つまり、最初はAIの判断をただなぞる。で、それに対して「正しかったかどうか」のフィードバックを大量にもらう。それを繰り返すことで、感覚が形成されていく。

だから、学校教育とかも「考える」より「AIをなぞるトレーニング」が中心になるかもしれない。で、そのうえで「AIのズレを直せるかどうか」っていう、ちょっとしたアドリブ力が問われるようになる。

思考の余白をどう残すか

ただ、全部がAI任せの社会って、やっぱり人間にはしんどいと思うんですよ。なぜなら、人間は「意味を求める生き物」だから。AIが全部やってくれても、「自分で考える余白」がないと、生きてる意味がわからなくなる。

だから、本当の課題は「AIが導き出す正解の中に、いかに自分の意志や思考のスペースを作れるか」ってことなんですよ。で、それができる人だけが、これからの社会で「本当に賢い人」として評価される。

つまり、「AIの感覚を持ちつつ、自分の感情や直感も大切にできる人」が、生き残るんじゃないかと。で、そういう人って、めちゃくちゃ希少になる。

結局、「考えない人」と「考えすぎる人」のあいだで、バランスを取れる人だけが、このAI社会をうまく泳げるって話ですね。

コメント