AI教育がもたらす未来の変化

要は、教師っていらなくなるんですよね

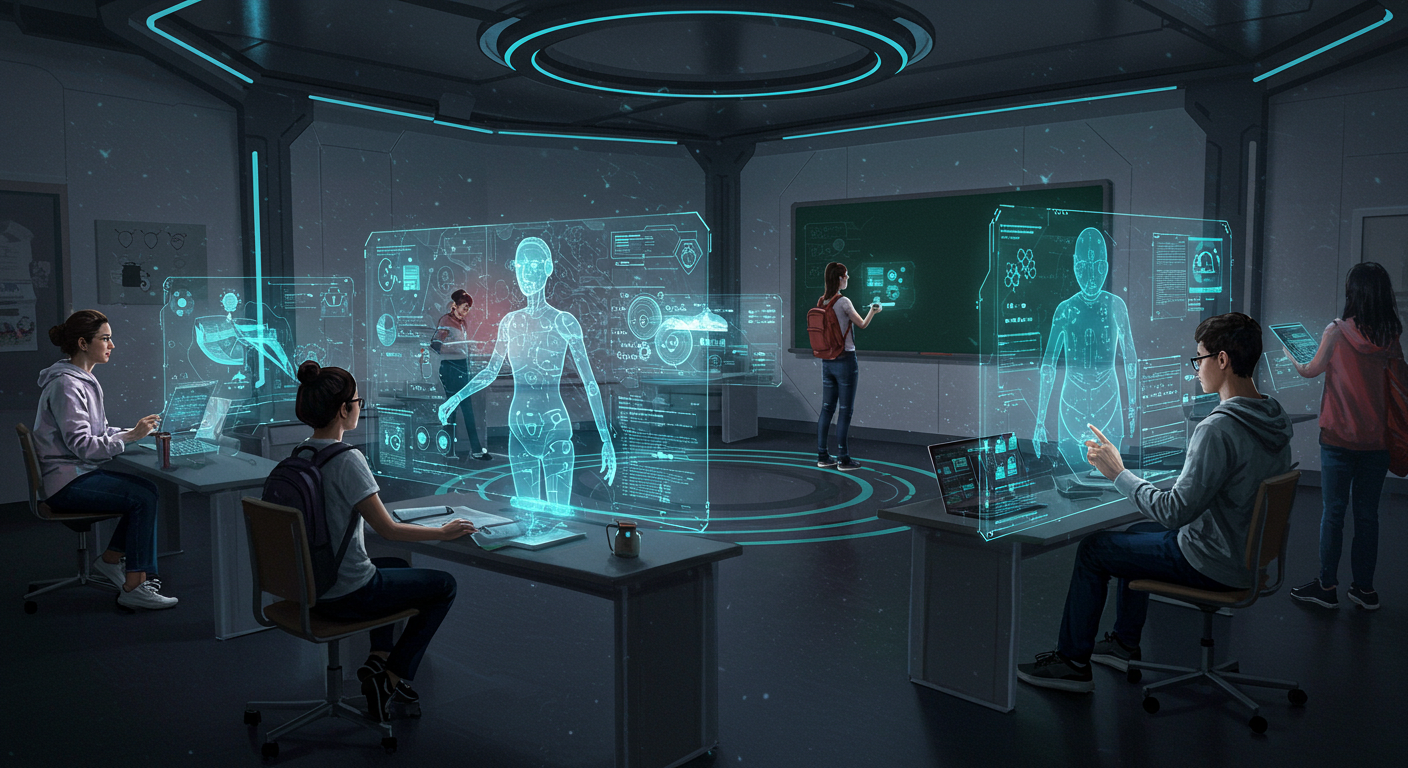

これ、AIが教育に本格的に導入されるって話ですけど、要は「教師っていらなくない?」っていう未来が見えてくるんですよね。だって、AIの方が知識量は圧倒的に多いし、間違いを指摘する精度も高いわけです。じゃあ、学校の先生がやってることって、もうAIで全部できるんじゃないの?って話になるんですよ。 特に、日本の教育って「みんな一緒に同じことを学ぶ」スタイルが基本ですけど、それってぶっちゃけ効率悪いんですよね。例えば、算数が得意な子も苦手な子も、同じペースで授業を受けなきゃいけない。でもAIだったら、得意な子はどんどん先に進めるし、苦手な子は基礎からじっくり学べる。要は、個別最適化ができるんですよ。 そうなると、これからの学校って「みんなが一斉に机を並べて授業を受ける場所」じゃなくなる可能性が高いんですよね。オンラインでAIが教えてくれるなら、そもそも教室に行く必要すらなくなる。学校の役割が「学びの場」じゃなくて「社交の場」になって、勉強は全部AIがやるっていう未来が見えてくるんじゃないですかね。

教育格差は広がるけど、優秀な人はもっと伸びる

で、こういう話をすると「AIが教育に入れば、みんな平等に学べるようになるんじゃないか」っていう意見が出るんですけど、それって逆なんですよね。むしろ、教育格差はもっと広がると思いますよ。 要は、AIをうまく活用できる人と、そうじゃない人の差がめちゃくちゃ開くって話なんです。例えば、親が教育熱心でAIを駆使して子どもに最適な学習環境を整えられる家庭は、子どもがどんどん成長する。でも、家庭環境が悪くて「AI教育?なにそれ?」って感じの家庭だと、子どもはAIを使いこなせずに取り残される。 結局、どんなに便利なツールが出てきても、それを使いこなせる人とそうじゃない人がいるわけで、全員が平等に成長するっていうのは幻想なんですよね。むしろ、AIによって「超優秀なエリート層」と「AIに依存するだけで成長しない層」に分かれる可能性が高い。で、その結果、社会全体の格差ももっと広がるっていう話になるんじゃないですかね。

社会に出る前に「仕事がない」現実に直面する

で、AIが教育に入るってことは、当然ながら「AIが仕事もする」って未来がすぐそこにあるわけですよね。そうなると、これからの学生は「勉強したところで、仕事がない」っていう現実に直面する可能性が高いんですよ。 例えば、今までは「いい大学に行けば、いい会社に入れる」みたいなルートがあったわけですけど、AIがどんどん仕事を奪っていくと「そもそも人間が働く必要あるの?」って話になってくる。特にホワイトカラーの仕事はAIの方が正確で効率的だから、従来の「エリート職」みたいな仕事がどんどんなくなるんですよね。 となると、これからの若い世代は「どの仕事ならAIに奪われないか」を考えないといけなくなる。でも、教育の現場がそこについていけてないから、多くの人は「勉強しても仕事がない」という状況に追い込まれる可能性が高い。要は、これからの時代は「AIを活用する側に回るか、それともAIに使われるだけの人間になるか」が重要になるんですよ。

勉強=知識じゃなくなる時代

あと、AIが教育に入ることで「勉強の意味」が変わると思うんですよね。今までは、勉強って「知識を増やすこと」だったわけですけど、AIが全部の知識を持ってるなら、人間が知識を詰め込む必要ってなくなるわけですよ。 例えば、今って「英語を勉強しましょう」とか言われるけど、AIが自動翻訳してくれるなら、英語を話せることに価値はなくなる。数学もAIが全部計算してくれるなら、公式を暗記する意味もない。 じゃあ、何を学ぶのが重要になるのかっていうと、「AIをどう使うか」っていう部分なんですよね。要は、知識を持つことじゃなくて、知識をどう活かすかが重要になる。でも、今の学校教育ってそういう方向にシフトできてないから、今後の教育制度は大きく変わらざるを得ないと思うんですよ。 で、ここから先の未来について、もっと詳しく話していくんですけど、それは後半でお話ししますね。

AI時代の教育と社会の未来

学校は「勉強する場所」から「コミュニティの場」へ

AIが教育を担う時代になると、学校の役割そのものが変わると思うんですよね。要は、勉強はAIがやってくれるんだから、わざわざ学校に行って授業を受ける意味がなくなる。そうなると、学校は「勉強する場所」じゃなくて「コミュニティの場」になっていくんじゃないですかね。 例えば、今までは「友達に会うために学校に行く」っていう側面もあったわけですけど、それが学校のメインの役割になるかもしれない。で、学びの場としての機能はどんどんオンラインに移行していく。 そうなると、「学校で何を学ぶか」よりも、「学校で誰と関わるか」が重要になる。要は、人間関係の作り方とか、チームで協力する力とか、そういうスキルが求められるようになるわけです。 で、これが何を意味するかっていうと、「コミュ力のない人はますます生きづらくなる」って話なんですよね。今までは「勉強ができれば評価される」っていう仕組みがあったけど、AI時代になると、「勉強ができるだけ」じゃ意味がなくなる。むしろ、誰とでもうまくやれる人の方が価値を持つ時代になっていく。

AIを操る側と操られる側の二極化

AIが教育を担うようになると、社会全体も「AIを操る側」と「AIに操られる側」に分かれると思うんですよね。要は、AIをうまく使いこなして、ビジネスに活用できる人はどんどん成功する。でも、「AIがあるから何もしなくていいや」って考える人は、どんどん落ちこぼれていく。 特に、これからの子どもたちは「AIを使うことが当たり前」になって育つわけですよ。で、そういう環境で育った子どもたちは、AIなしでは何もできなくなる可能性がある。例えば、AIがなければ計算もできないし、文章も書けないみたいな状態になる。 でも、一部の優秀な人は「AIを使ってどうやって新しい価値を生み出すか」っていう方向に進む。要するに、「自分で考えられる人」と「AIに頼るだけの人」に分かれるって話なんですよね。で、その差はどんどん広がっていく。

「学歴」の意味がなくなる時代

AI時代になると、「学歴」っていう概念自体が意味を持たなくなる可能性があるんですよね。だって、今まで学歴って「どれだけ知識を持っているか」っていう指標だったわけですけど、知識ならAIの方が圧倒的に持ってるわけですよ。 そうなると、企業が「学歴を重視する」っていう考え方も変わってくると思うんですよね。むしろ、「何ができるのか」「どんなスキルを持っているのか」っていう部分の方が重要になる。 で、それを証明するために、これからは「ポートフォリオ」とか「実績」がより重視されるようになると思うんですよね。要は、「この大学を出ました」よりも、「このプロジェクトでこういう成果を出しました」みたいな方が評価される時代になる。

結局、生き残るのは「考える力がある人」

で、最終的に何が重要になるのかっていうと、「自分で考える力」なんですよね。AIがどれだけ進化しても、最終的に指示を出すのは人間なわけで、「どう使うか」を考えられる人が価値を持つ。 だから、これからの教育で本当に大事なのは、「AIを使ってどう問題を解決するか」っていう思考力を育てることなんですよ。でも、日本の教育ってそういう方向に行くのがめちゃくちゃ遅いんですよね。 結局、これからの時代は、「学校で何を学んだか」じゃなくて、「AI時代にどう生きるか」を考えられる人が成功する社会になるんじゃないですかね。

コメント