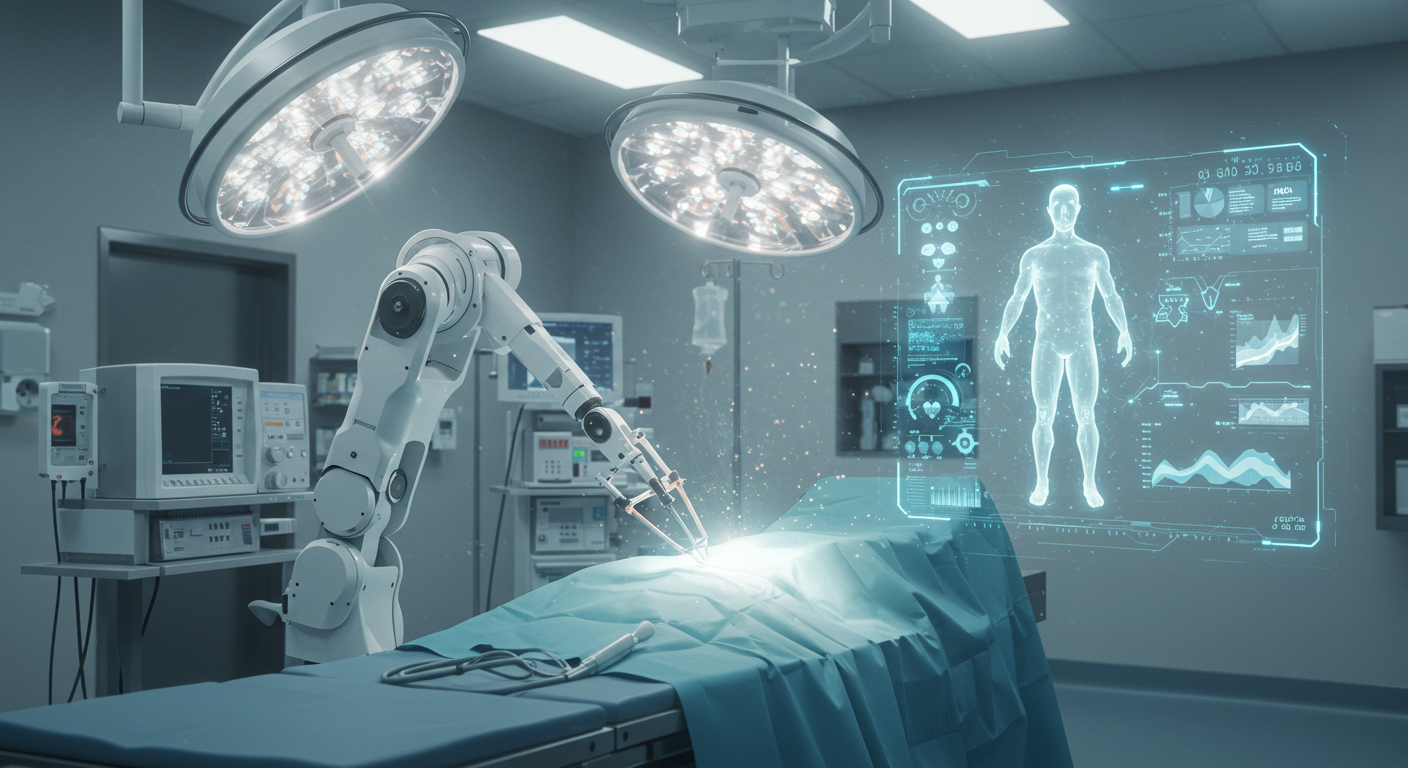

AIが医療に導入されることで起こる変化

医者の仕事が減る未来

要は、AIが医療分野に入ってくることで、医者の仕事が減るのは確定なんですよね。昔は医者が経験と勘で診断していた部分が、AIの精度が上がることで、データを分析するだけで的確な診断ができるようになる。そうなると、今まで「優秀な医者」とされていた人たちの価値が下がるんですよ。 今までなら「この症例は珍しいから専門医に回そう」とか、「経験がないと診断が難しい」とされていたケースも、AIが学習すればすぐに対応できるようになる。つまり、今まで10年かけて培っていた医者のスキルが、AIのデータ処理能力に取って代わられるわけです。 これが進むと何が起きるかというと、医者の仕事が「AIをチェックする人」になるんですよ。AIが出した診断結果を確認して、最終判断をするのが人間の役割になる。要は、今までの「手を動かす医者」から、「AIを監督する医者」にシフトしていくわけですね。

経験の少ない医者が増える

で、結局、経験が少なくても医者としてやっていけるようになるんですよね。今までは、難しい症例を扱える医者は貴重だったわけですが、AIがそこを補完してしまうと「誰でもそこそこの医療ができる」状態になる。 こうなると、経験のあるベテラン医師の価値が下がるんですよ。だって、若手でもAIを使えば的確な診断ができるようになるわけですから。昔だったら「この先生は腕がいいから指名する」みたいなことがあったけど、AIが標準化してしまうと「どの医者でも同じ診断結果が出る」ってことになる。 つまり、医者の市場価値が「経験」よりも「AIの使い方がうまいかどうか」に変わっていくんですよね。これって結構大きな変化で、今までベテラン医師が築いてきた「医療の世界での権威」みたいなものが崩れるきっかけになる。

医療費の構造が変わる

人件費が減ると医療費も下がる?

AIが医療の中心になってくると、診断にかかる時間も短くなるし、医者の人件費も削減できる。で、ここでよく言われるのが「医療費が安くなるんじゃないか」という話。でも、これはちょっと楽観的すぎるんですよね。 確かに診断コストは下がるかもしれないけど、結局、AIを開発する企業がそのコストを回収する必要がある。要は、病院がAIシステムを導入するのにお金がかかるわけです。で、そのコストをどこで回収するかというと、結局、患者の診療費に乗せることになる。 だから、医療の質が向上しても、すぐに「医療費が安くなる」とは限らないんですよね。むしろ、最初はAIの導入コストがかかる分、医療費が上がる可能性すらある。で、数年経ってAIが普及しきった段階で、ようやくコストが下がる可能性が出てくる。

医者の年収も変わる

で、AIが主流になると、医者の収入も変わってくるんですよ。今までは、難しい診断ができる医者ほど高収入だった。でも、AIがその部分をカバーできるようになると、「特別なスキルがなくても医療ができる」ようになる。 つまり、医者の収入格差が縮まる可能性があるんですよね。極端な話、「医者の平均年収が下がる未来」も十分考えられる。で、逆に儲かるのはAIを提供する企業のほうなんですよ。 例えば、今までは「この病院には名医がいる」っていうブランド価値があった。でも、AIが標準化してしまうと、「どこでも同じ医療が受けられる」状態になる。すると、病院間の競争が激化して、医者の収入が下がる可能性がある。

医療ミスの責任は誰が取るのか

AIの診断ミスは誰のせい?

ここで問題になるのが、AIが診断ミスをしたときに誰が責任を取るのか、って話なんですよね。 例えば、AIが「この症状は大したことない」と診断したけど、実際は重篤な病気だった場合、誰が責任を取るのか。医者なのか、AIを作った企業なのか、それとも病院なのか。この辺の責任の所在が曖昧なままだと、結局、トラブルの元になる。 で、これが進むと「AIが診断した結果を鵜呑みにしない医者」が増えてくる可能性もある。つまり、AIの診断を疑う人が増えるわけですよね。で、最終的には「AIの診断結果を信じるかどうかは自己責任」みたいな形になる可能性もある。 要するに、技術の発展に対して法律が追いつかないと、結局、人間が余計な責任を負わされる未来が待ってるんですよね。

患者の意識も変わる

あと、AIが診断をするようになると、患者側の意識も変わるんですよ。 今までは「お医者さんが言うなら間違いない」と思っていた人も、AIが診断するようになると、「本当にこの診断で正しいのか?」と疑うようになる。で、下手すると「AI診断よりも、自分でネットで調べたほうがいいんじゃないか」と思う人も出てくる。 これが進むと、患者と医者の関係も変わってくるんですよね。「医者の言うことを信じる」時代から、「AIと医者の意見を比較する」時代にシフトしていくわけです。 で、最終的に何が起こるかというと、「患者がAIの診断を無視するケース」が増える可能性があるんですよ。要は「このAIの診断は信用できないから、別の意見を聞きたい」とか、「ネットで見た情報と違うから、もう一度診断してほしい」とか。 こうなると、医療の現場は混乱しますよね。AIが導入されることで効率化が進むはずなのに、患者の不信感が増えて、余計に診察が長引く可能性があるわけです。

医療業界のパワーバランスが変わる

AIを開発する企業の影響力が強まる

要は、AIが医療の中心になると、医療業界の主導権が医者や病院からAIを開発する企業に移るんですよね。今までは、大学病院や大手医療機関が「医療の最先端」を握っていた。でも、これからはソフトバンクとかGoogleみたいなIT企業が医療の方向性を決めるようになる。 例えば、AIの精度を上げるためには大量のデータが必要になるわけですが、このデータを持っているのは病院よりもIT企業になるんですよ。病院は患者の診察データを持っているけど、それをAIに最適化するのは企業側なんですよね。 こうなると、病院がAIに頼らざるを得なくなって、結果的にAIを作っている企業の影響力がどんどん強くなる。つまり、「医療の未来は医者ではなくAI開発企業が握る」という状況が生まれるわけです。

医療業界の既得権益が崩れる

これって要するに、医療業界の既得権益が崩れることでもあるんですよね。 今までは「この病院は権威がある」「この医者は優秀だから価値がある」という形で、医療業界のヒエラルキーができていた。でも、AIが診断をするようになると、そのヒエラルキーが崩れるんですよ。 だって、どんな医者でもAIを使えば同じ診断結果が出るんだったら、「この病院だからすごい」という価値がなくなるわけです。逆に、AIが優秀なら「どこで診察を受けても変わらない」という状況になる。 で、これが進むと、今までの「名医信仰」がなくなって、「AIを導入している病院のほうが信頼できる」という風潮になる可能性がある。要するに、「病院のブランド価値」がAIに取って代わられる未来が見えてくるわけです。

患者の行動が変わる

オンライン診療が当たり前になる

で、AIが診断を担当するなら、別に病院に行く必要がなくなるんですよね。 今までは「病院で診察を受けて、医者に直接診てもらう」のが当たり前だった。でも、AIが診断するなら、「オンラインで症状を入力して、AIが判断する」っていう形でもいいわけです。 例えば、スマホのアプリで症状を入力すると、「この症状は軽いから自宅で様子を見てください」とか、「これは専門医の診察が必要です」みたいに、AIが指示を出すようになる。こうなると、「とりあえず病院に行ってみる」という習慣がなくなって、まずはAIに相談するのが普通になるんですよね。

患者がデータを管理する時代

もう一つ変わるのが、患者自身が医療データを管理する時代になるってことです。 今までは、診察の記録とか病歴って病院が管理していた。でも、AIが医療の中心になると、患者自身が自分のデータを管理する方向にシフトしていく。 例えば、スマホのアプリに自分の病歴や検査データが保存されていて、それをAIに分析させることで、自分の健康状態を把握する。で、何か異常があったら、そのデータを病院に送って診察を受ける、みたいな流れになる。 つまり、「医療の主導権が病院から患者に移る」という変化が起こるんですよね。これって結構大きなことで、今まで「医者に言われたから検査を受ける」みたいな受動的なスタイルから、「自分の健康を自分で管理する」っていう能動的なスタイルに変わるわけです。

医療格差の広がり

AI医療を使える人と使えない人の差

で、こういう変化が起こると、医療格差も広がるんですよね。 AIを使った診療は便利だけど、それを使えるのは「デジタルに慣れている人」なんですよ。つまり、高齢者とかITに疎い人はAI医療をうまく活用できない可能性がある。 例えば、オンライン診療が主流になったとしても、スマホの操作がわからない高齢者は「やっぱり病院に行かないといけない」ってなる。でも、病院側はAI診療を前提にして人員を減らしているから、対面診療がどんどん減っていく。結果的に、デジタルに弱い人ほど医療を受けにくくなるんですよね。 これって要は「新しい医療についていける人と、そうでない人の間に格差が生まれる」ってことなんですよ。で、この格差はどんどん広がる可能性がある。

AI診療は本当に公平なのか

もう一つの問題が、「AIの診断は本当に公平なのか?」って話なんですよね。 AIはデータを元に診断をするわけですが、そのデータが偏っていたら、診断結果も偏るんですよ。例えば、「この病気はこの地域の人に多い」とか「この年齢層にはこういう症状が出やすい」みたいなバイアスがかかる可能性がある。 で、これが進むと「ある特定の人たちは適切な診断を受けにくくなる」っていう問題が出てくるんですよね。要するに、AIが全員に平等な診断をしているとは限らない、という話です。

結局、医療の未来はどうなるのか

人間はAIとどう付き合うべきか

結局のところ、AIが医療を変えるのは間違いないんですよ。診断の精度は上がるし、効率も良くなる。でも、その変化に人間がどう適応するかが問題なんですよね。 例えば、AIが出した診断を「絶対に正しい」と思うのか、それとも「人間の判断も必要」と考えるのか。このバランスをどう取るかで、未来の医療のあり方が決まるんですよ。

医療は便利になるが、不安も増える

で、AIによって医療は便利になるけど、それと同時に「本当にこれでいいのか?」っていう不安も増えるんですよね。 例えば、「AIの診断は正しいのか?」とか「医者の判断は必要なくなるのか?」とか。技術が進歩すると、それに対する不安も増えるのは避けられないんですよ。 要は、医療の未来は「AIをどこまで信じるか」という問題に直面するわけです。で、それが解決しない限り、「AIがあるのに医療への不安がなくならない」っていう状況が続くんですよね。

コメント