GaN半導体が切り開く未来とは

電力効率の向上は誰のため?

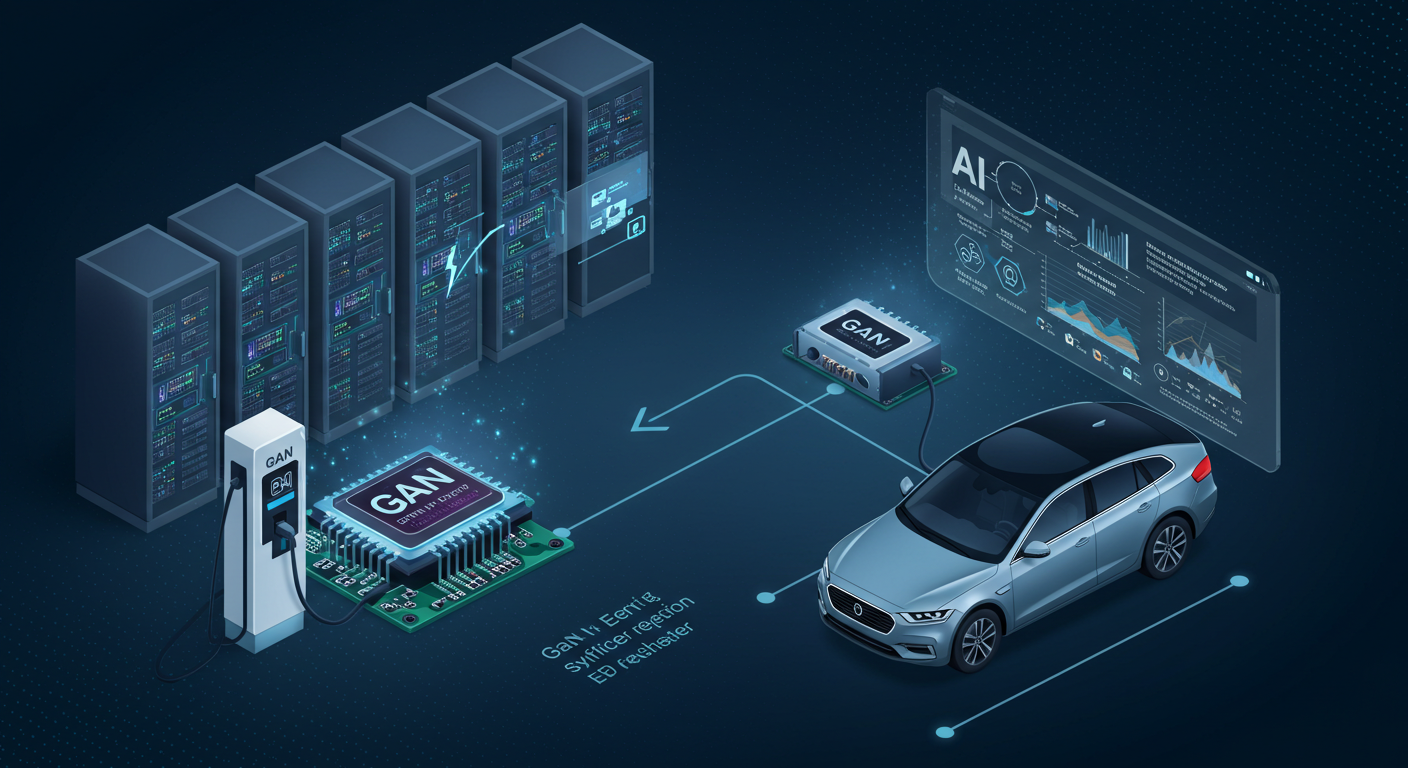

要は、GaN半導体がAIサーバやEV(電気自動車)向けに普及することで、より高効率な電力利用が可能になるって話なんですけど、これって結局、誰が得するんですかねっていう疑問があるわけです。企業側からすると、データセンターの電力コスト削減やEVの充電時間短縮っていうメリットはあるんですけど、それがそのまま消費者に還元されるかというと、そうとも限らないんですよね。 例えば、データセンターの電力効率が上がると、クラウドサービスの維持費が安くなる可能性があるんですけど、それで一般ユーザーのサブスク料金が下がるかというと、まあ普通は下がらないですよね。企業側が利益を確保するだけで、ユーザー側には何も変化がない可能性が高いんです。結局、技術の進化ってのは企業の儲けを増やすために使われることがほとんどなので、「省エネになるからみんな得する」っていう話にはならないんですよ。

EV充電の短縮は本当に便利なのか

EVにGaN半導体を活用すると、充電時間が短縮されるらしいんですけど、これもよく考えるとそんなに革命的な変化ではないんですよね。たしかに、今のEVって充電に時間がかかるのがデメリットなので、5分でフル充電できるとかなら画期的ですけど、実際はそこまでのレベルじゃないし、仮にできたとしても充電スタンドの数が足りなかったら意味ないんですよ。 それに、EVの充電が速くなったところで、ガソリン車と比べて圧倒的に便利になるかというと、そうでもないんですよね。ガソリンなら3分で満タン、EVなら10分でフル充電だったとしても、「充電待ち」が発生するなら結局時間がかかるわけで。しかも、日本だと電力供給の問題もあるので、EVが一気に普及すると送電網が耐えられなくなる可能性もあるんですよね。技術の進化が本当に社会全体にとっていいことなのかっていう視点が、意外と抜け落ちがちなんですよ。

企業の儲けと消費者の利益は一致しない

省エネ技術のコストは誰が払うのか

技術が進歩すると「省エネになります!」っていう話がよく出るんですけど、問題はその省エネ技術を導入するのにコストがかかるってことなんですよ。例えば、GaN半導体を搭載した新しいAIサーバやEVが出たとして、企業側はそのコストを価格に転嫁するわけで、結局ユーザーが高い製品を買わされるって話なんですよね。 で、そのコストを回収するために、企業は「長期的に見ればお得です!」っていう言い方をするわけですけど、実際に元を取れるかどうかなんて誰にもわからないんですよ。しかも、技術革新のスピードが速いせいで、数年後にはもっと効率の良い製品が出てきて、せっかく高いお金を出して買ったものが陳腐化するっていうのが今のテクノロジー業界の流れなんですよね。

電力消費は本当に減るのか

GaN半導体で電力効率が上がるっていう話なんですけど、これって本当に電力消費が減るのかっていうと、そう単純な話じゃないんですよね。要は、効率が上がると「じゃあもっと使おう」ってなるのが人間の心理なので、結局消費電力が減るどころか逆に増える可能性があるんですよ。 例えば、昔はCPUの性能が上がると「省電力化が進む」と言われてたんですけど、結局性能が上がるたびにもっと高性能なアプリが出てきて、消費電力はむしろ増えてるんですよね。AIサーバとかも同じで、GaN半導体で効率が上がったら「じゃあもっとAI使おうぜ」ってなって、結果的にデータセンターの消費電力は減らないどころか増える可能性の方が高いんです。 つまり、技術の進化ってのは結局、「より多く使うための口実」になることが多くて、本当に社会全体のエネルギー消費を減らす方向に働くことは少ないんですよね。省エネ技術が進むと「もっとエネルギーを使えるようになる」っていう矛盾が発生するわけで、これをちゃんと考えないと「技術の進化は良いことだ!」っていう単純な発想になっちゃうんですよ。

技術の進化がもたらす社会の変化

AIの普及と電力問題

AIサーバの効率が上がることで、企業は「もっとAIを活用しよう」という流れになるのは間違いないんですけど、ここで問題になるのが電力消費ですよね。AIを動かすには膨大な電力が必要で、データセンターの負荷はどんどん増えていくわけです。 で、日本みたいに電力供給が限られている国だと、「AIの普及によって一般家庭の電気料金が上がる」っていう未来が普通にあり得るんですよ。要は、大手企業がAIサーバをフル稼働させるせいで、全体の電力需要が高まり、結果として一般家庭向けの電気料金が上がると。これは、ビットコインのマイニングが流行ったときに電力消費が爆増して、一部の国で電気料金が上がったのと同じ現象ですよね。 結局、技術の進化っていうのは「効率が上がるから良いこと」じゃなくて、「効率が上がることで逆に新しい問題が生まれる」っていう側面もあるんですよね。GaN半導体で電力効率が向上したとしても、それを使ってさらに電力を消費する仕組みができたら、トータルで見たら省エネにはならないわけで。

EVの普及がもたらすインフラ問題

EVの充電時間が短縮されることで、一見すると「便利になる」ように思えるんですけど、実際には新たな問題が出てくる可能性が高いんですよね。例えば、急速充電が可能になればなるほど、一度に大量の電力が必要になるので、送電網への負担が増えるんですよ。 特に、日本みたいに古いインフラを使い続けている国だと、EVの充電スポットが急増すると電力供給が追いつかなくなる可能性が高いんです。すでに夏場の電力不足が問題になってるのに、EVが増えたらさらに電気が足りなくなるわけで、結局どこかで制限をかけざるを得なくなるんですよね。 そうなると、今度は「EVの充電時間に制限をかける」とか「特定の時間帯しか充電できない」とか、そういう規制が出てくる可能性があるんですよ。で、それが実施されると、「結局、ガソリン車の方が便利じゃん」っていうことになりかねないわけです。

未来の社会は本当に便利になるのか

技術進化の恩恵は限定的

技術の進化って「みんなの生活を便利にするため」みたいに言われることが多いんですけど、実際のところ、その恩恵を受けるのはごく一部の人だけなんですよね。例えば、AIが発達すれば仕事が楽になるっていう話もありますけど、それを導入できるのは資金力のある企業だけで、中小企業や個人は逆にAIに仕事を奪われる可能性があるわけです。 同じように、EVの充電技術が進んでも、それを活用できるのはEVを買える人だけで、ガソリン車しか持てない人には関係ない話なんですよね。技術が進化すればするほど、格差が広がるっていうのが現実で、「便利になった!」って喜ぶ人がいる一方で、「ついていけない…」って困る人が増えるのが今の社会の流れなんですよ。

本当に求められる技術とは

で、ここからが一番大事な話なんですけど、技術の進化って本当に人々のためになってるんですかね?っていう話なんですよ。結局、新しい技術が生まれても、それを企業がどう使うか次第で「庶民にとってプラスになるのか、企業の利益のためだけのものになるのか」が決まるわけです。 例えば、GaN半導体が「本当に全ての人にとってメリットのある形で使われる」なら、それは素晴らしいことだと思うんですよ。でも、実際には「企業がより儲けるために使われる」のが現実なので、一般の人にとってはあまり恩恵がない可能性が高いんですよね。 本当に必要なのは「一部の企業だけが得をする技術」じゃなくて、「社会全体にとって本当に価値のある技術」が普及することなんですけど、残念ながらそういう技術はあまり広まらないんですよね。だって、企業が儲からないと意味がないですから。 つまり、技術の進化を単純に「すごい!」って喜ぶんじゃなくて、それが「誰のために使われるのか?」っていう視点を持たないと、本当の意味での未来の変化を見誤ることになるんですよ。

コメント